LDL - Subklassenprofil

Der kausale Zusammenhang zwischen erhöhtem LDL-Cholesterin und der Arteriosklerose gilt heute als gesichert. Allerdings hat es sich wie bereits dargestellt gezeigt, dass ein erhöhtes LDL-Cholesterin als alleiniger Vorhersageparameter für das Eintreten einer kardiovaskulären Erkrankung ungeeignet ist. Manche Menschen haben trotz hoher Cholesterinwerte noch gute Gefäße und deshalb nur ein geringes Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die Cholesterinwerte müssen dann nicht gesenkt werden. Andere Menschen leiden trotz eines nur gering erhöhten Cholesterinspiegels schon an massiven Ablagerungen und Verkalkungen der Adern.

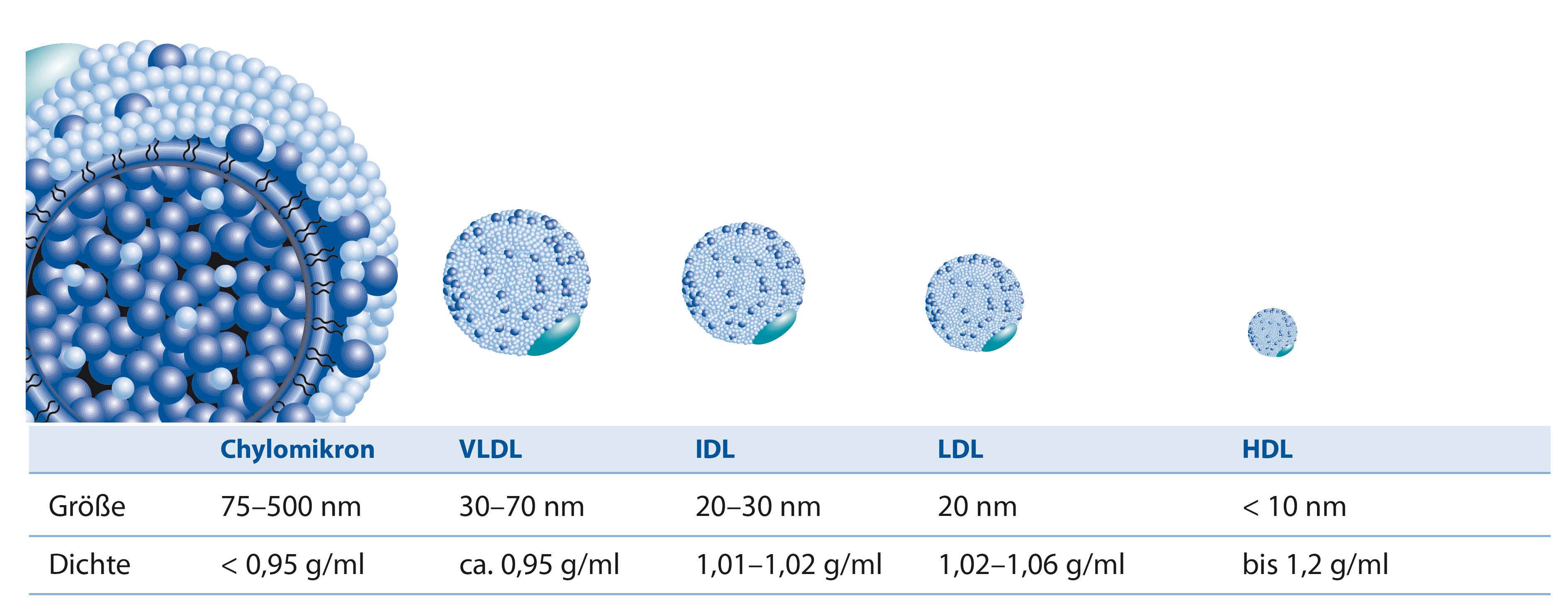

Die Dichte und die Größe macht den Unterschied

kleine, dichte LDL = small dense LDL = sdLDL

LDL-Cholesterin stellt keine einheitliche Lipoproteinfraktion dar, sondern besteht aus Subfraktionen, die sich in Größe und Dichte unterscheiden. Die gleiche LDL-Cholesterinmenge kann entweder in wenig große oder in viele kleine LDL-Partikel verpackt werden. Kleine, dichte LDL besitzen aufgrund Ihrer Eigenschaften ein sehr hohes atherogenes Potential und sind damit ein wichtiger eigenständiger Risikofaktor.

Kleine, dichte LDL werden langsamer über den LDL-Rezeptor abgebaut und verweilen deshalb länger im Blutplasma. Aufgrund Ihrer Größe können sie leichter in den subendothelialen Raum der Arterienwände eindringen und dort zu der gefährlichen Plaque-Bildung beitragen. Kleine Partikel werden leichter oxidiert und aufgrund des geringeren Gehaltes an Antioxidantien besonders leicht durch freie Radikale der Entzündungskaskade oxidiert. Dabei entsteht viel leichter das gefährliche oxidierte LDL.

Eine individuelle Dominanz der sdLDL erhöht – und zwar unabhängig vom LDL Cholesterin - das Herzinfarktrisiko um das 3 bis 7fache. Die Identifizierung der kleinen, dichten LDL trägt dazu bei, Hochrisikopatienten zu erkennen und frühzeitige kardiovaskuläre Erkrankungen – Myokardinfarkt, Herztod oder Schlaganfall – zu vermeiden und den Untergang der Gefäße durch Diabetes oder eingeschränkte Nierenfunktion um Jahre herauszuschieben.

Eine Suche nach diesem LDL-Subklassentyp (=Verdacht auf vermehrte sdLDL) ist bei folgendem heterogenen Patientengut sinnvoll:

- Familiäre kombinierte Hyperlipoproteinämie

- Diabetes mellitus Typ 2

- Metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, Adipositas

- Polyzystisches Ovarsyndrom

- Patienten mit ausgeprägter postprandialer Hypertriglyceridämie

- Dialysepatienten (Hämodialyse, Peritonealdialyse)

- Chronische Niereninsuffizienz

- Normolipidämiker mit erhöhtem Herzinfarktrisiko auf Grund einer familiären Belastung

- Therapiemonitoring (Diäten, Intensivierung der körperlichen Aktivität, lipidsenkende Medikamente)

Größe und Dichte der Lipoproteine

Lp(a) - Lipoprotein a

Bei Lp(a) handelt es sich ebenfalls um ein Lipoprotein, dass im Aufbau eine große Ähnlichkeit zum LDL-Cholesterin besitzt..

Der Normwert für die Lp(a)-Obergrenze wird üblicherweise mit 30 mg/dl angegeben.

Ab einem Lp(a)-Wert von 50 mg/dl wird von einem signifikant erhöhten kardiovaskulären Risiko ausgegangen.

Eine genetische Verringerung von Lp(a) um eine Standardabweichung (28 mg/dl) vermindert das KHK-Risiko um 29 %, das PAVK-Risiko um 31 %, das Schlaganfallrisiko um 13 % und das Herzinsuffizienzrisiko um 17 %.

Patienten mit einem Lp(a) Wert von 60 mg/dl haben ein etwa 3fach erhöhtes Risiko für Herzkreislauferkrankungen. Die Risikoerhöhung entspricht somit in etwa der von Rauchern.

Die Höhe des Lipoprotein(a) ist nicht von der Ernährung abhängig und medikamentös nur wenig zu vermindern. Bei Patienten mit erhöhten LP(a) sollten deshalb andere Risikofaktoren wie Blutdruck oder LDL-Cholesterin möglichst optimal eingestellt werden.